【すごい味噌見つけました!~②藤原みそこうじ店の味噌づくり~】

初めて訪れた鳥取県。

鳥取県といえば、人口が一番少ない都道府県ですが(石川県のちょうど半分くらい!)

鳥取駅前にも、人がす、すくない・・・!

(いや、たまたま訪れた時間帯のせいかな・・・💦)

そんな鳥取駅前からさらに山方向に1時間弱車を飛ばしてたどり着いたのが、藤原みそこうじ店のある若桜町(わかさちょう)です。

石川県でいうと、金沢から見た鶴来のようなカンジかな?

細い道路に古い建物、“観光チックな昔ながら”のカンジではない、ガチで昔ながらの古い町並みが続き、、、その中に、藤原みそこうじ店の看板発見!!

もう、いい予感しかしないこの看板とたたずまい・・・!

出迎えてくれたのは、店主の藤原啓司さん。

事業内容のマニアックさからして「ヤバい人だったらどうしよう」と多少思っていたのですが(笑)、想像に反して、さわやか!マイルド!!(安心~・笑)

そして若い!

なんと弱冠33歳!33歳にして、こんなマニアックを極めるとは・・・!笑

聞きたいことは山ほどあるけれど、気持ちを抑えて、紹介されるままに中へ。

玄関をくぐると、、、、外観からは想像できないくらい細く、長ーーい建物!!

玄関から、奥までほそーーーくつながってる!

そう、これは京都でよくある「うなぎの寝床」!京都と同様、玄関間口の面積で税金が決められていた時代の建物である証。

住居 兼 工房 のこのカンジ、いい意味での生活感がますますいいカンジ~♥

最初に見せてもらったのは、糀の熟成室。

勘のいい方は藤原さんの向かって右にあるモノが何か、気づかれたことでしょう・・・

そうですーーーーーこれが糀!!

そして、さらに気づかれましたでしょうか?手前の糀が緑っぽい色をしていることに・・・・

何を隠そう、この手前の緑のが「天然の麹菌」がついた糀。

奥にある白いのが、種麹から起こした糀だとのこと・・・!

アップで見ると・・・

これ↑が天然の麹菌で

こっち↑が種麹から起こした糀。

天然の(=野生の)麹菌、さすがワイルドなオーラ出てます(笑)

このうっすら緑色で糸を伸ばしてる様子は、一瞬カビを彷彿とさせるのでちょっとギョッとなるのですが💦

「のっぽくん一行のために作っておいた糀なので食べてみていいですよ」

と言われ、大丈夫と思っているのについつい恐る恐る手を伸ばす私たち・・・

お、、、おいしい・・・!

ちょっと固いお米を噛んでいくと、ほんのり甘みが口の中で広がっていくのです。

ほほ~、これが天然の麹菌なのかぁ!!と感動する私たち。

さてここで、一番の疑問を聞いてみました!

どうやって、天然の麹菌を採取するんですか?

するとこんな回答が。

「蒸したお米を、畑とか庭とかに置いておくんですよ。そしたら緑の菌が付くんです」

えーーーーーーー!そんなんで麹菌取れちゃうの⁉

そんな簡単なら、種麹買わずに誰でも作れちゃうんじゃない!?

「それが、意外と大変で。まず、麹菌が降りてきてくれるには、温度と湿度が大事なんです。

温度も高ければ高いほどいいわけじゃなくて、ちょうど適温があって。

麹菌が好きな温度帯で、かつ、湿度が高い、という両方が揃うことが絶対条件です。

それから、環境に違和感があるとダメ。本当に自然な状態じゃないとダメなんです。

例えば『蒸したお米』も自然栽培されたお米じゃないとダメ。農薬が使われてたらダメ、なだけでなく、有機であっても肥料が使われたお米には絶対に降りてこない。」

へぇーーーー!じゃあ、暑くて湿度も高い夏なら、割と簡単?

「それが・・・そうでもないんです。夏の、温度も湿度もカンペキな条件の日に蒸した自然栽培米を置いたのに、それでもダメな時があって。なんでだろう?っていろいろ考えてみたら、近くの田んぼで農薬が散布されてた時期だったっぽいんです。微量でも空気中に農薬が舞ってたから麹が「自然じゃない」って判断したのかもしれません」

さすが天然で生きている菌!自分たちの子孫を残すために、カンペキな状況を見極めて舞い降りてくるんですね。

そしてこの時、活躍するのが「竹」。

これは蒸した大豆に麹菌が付いたところなのですが、お米に麹菌が舞い降りてくるときに使うのもこの竹を利用するそう。

なぜか?

竹は昔から🍙を包んだり、あんころ餅を包んだり(笑)するのに利用されているように、殺菌性がものすごく高い!菌をよせつけない素材なんです。

が!なぜか!!麹菌だけは大好き。

他の菌をシャットアウトしながら、麹菌にだけは「いらっしゃ~い♪」と門戸を開いてくれる頼もしい門番のような存在なんです。そんなカンペキな素材があるなんて、自然界ってすごいですよね~!

★ちなみに、いろいろな条件をクリアしたとしても、天然の麹菌には強い毒素があるので素人が興味本位で手を出すことは危険とのことなので、ご注意くださいね。

(藤原さんの麹は大学の検査をクリアしたものを使用されています)

で!

やっとこ天然の麹菌が採取できたら、麹蓋(こうじぶた)と呼ばれる木製の枠に広げて糀を育てます。

(この麹蓋も桶屋さんに頼んで作ってもらっている特注品!微妙なカーブがあったりと、細かいところに技術が光ってるんですよ~)

糀は、発酵していくときに自分で発熱してどんどん温度が高くなっていくのですが、

自分で熱くなっておきながらその熱で自爆することもあるらしく(まるでワタシのよう・笑)

2時間おきに3日間、温度をチェックし積み重ねてある上下を入れ替えたりして温度を調節するとのこと。

2時間おきって💦新生児の授乳より大変かも~~~💦

藤原さんは、毎週こうして糀を作っておられるそう。これは大変だ・・・・!

そして出来上がった糀は、蒸した大豆とあわせて、建物の奥の味噌蔵に大切に寝かされます。

普通の民家に見えるこの建物・・・玄関から見た一番奥に進んでいくと・・・

ドーンっっっ!こんな立派な味噌蔵が!!

天然麹菌で味噌を作りたい、と思った藤原さんが、

天然の麹菌が降りて来てくれるような空気も水もキレイな地域で 住居 兼 工房になる物件を探していたら、こんな中古物件を見つけたとか。

いやいやいやいやいや、、、、こんな物件、普通あります???笑

もう、藤原さんがここで味噌を作るために、神様が昔にさかのぼって建ててくれてたとしか思えません!

味噌蔵の中はこんなカンジ。なんという、萌え~な風景・・・!

写真ではわかりませんが、実はこの味噌蔵には菌が気持ちよく活動できるようクラシック音楽がかけられています。

私たちが訪れた日はたまたま民謡だったのですが、切々と謳われる民謡を聞きながら味噌を眺めていたらまるでタイムスリップしたかのよう・・・

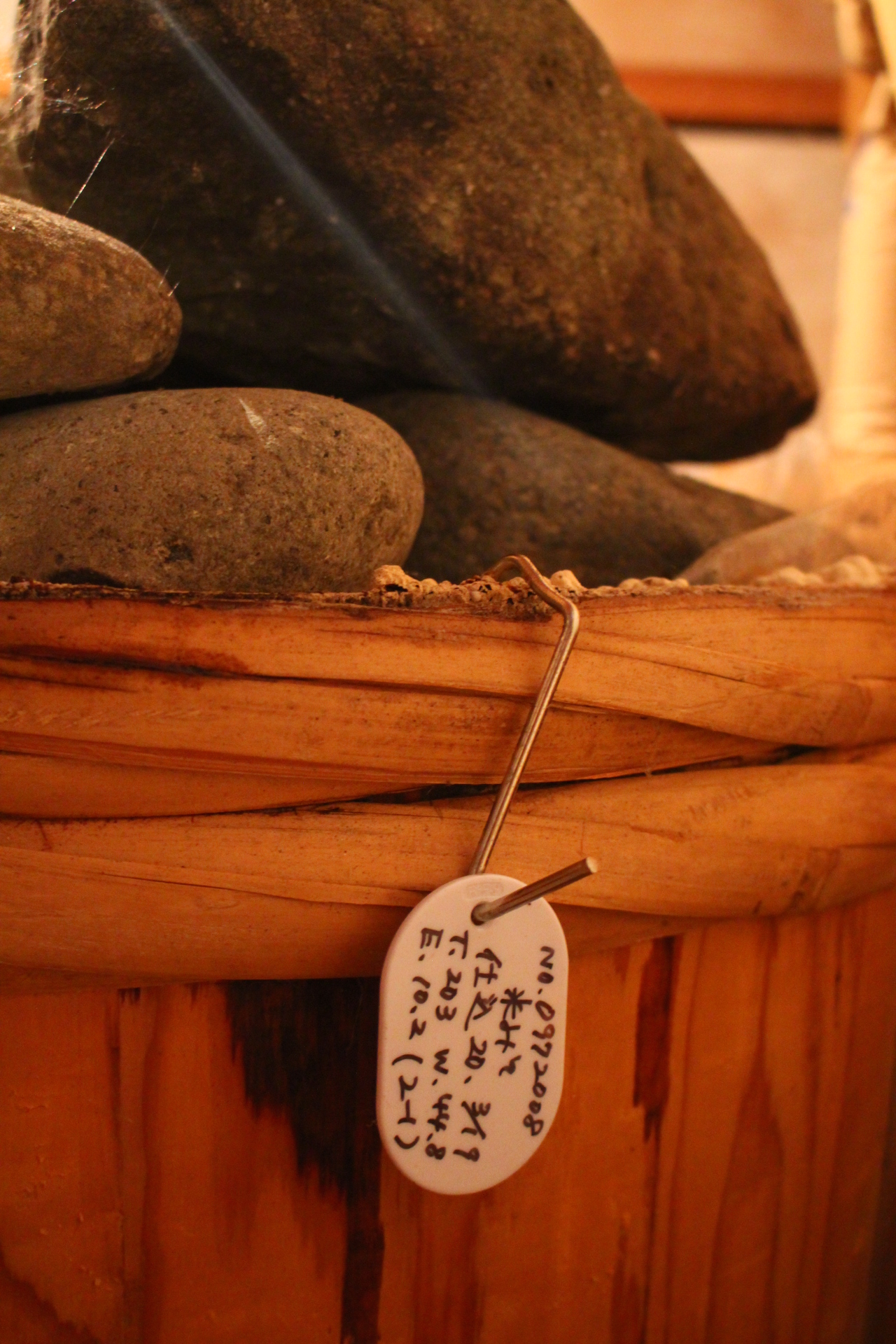

「若桜町の菌が、自然なまま活動できるように」と、重石も若桜町の石をつかっているのだそう。

菌は、こんなに藤原さんに思ってもらって幸せだなぁ・・・・!

ここでお味噌は1年のんびりじっくりと発酵します。

いろいろな素材で作られた味噌があるので、こんな風にタグが。

そしてこの味噌蔵の2階には、こんな風に樽が保管されています。

淡路島のお醤油屋さん「㈱ヤマヒサ」さんもおっしゃっていたけれど、今ではこの醸造用の木桶が超・超・貴重品!

前の投稿でも書いたように、洗えば良くも悪くも菌が流れていくステンレス製の桶ではできない「菌の存続」ができる木桶ですが、効率化・大量生産・コストダウンの風潮に飲まれて昔ながらの醤油づくり・味噌づくりが廃れていく中、何十年も持つ(=しょっちゅう売れるわけではない)木桶屋さんが続々と廃業に追い込まれていき、今では樽も、職人さんもほとんど残っていないのです。

それなのに、こんなに立派な樽がこんなに沢山!

なんとこれも若桜町が保管していたものをもらえたのだそう。

ますます藤原さんが味噌づくりをするための環境を神様が整えてくれてたとしか思えません・・・・

話はそれましたが、

味噌をつくったあとの樽についた麹菌を付着させ、水であらって天日干しすることで、

樽を洗浄しながらも麹菌を生かしたまま保管できるのだそうです。

(決して、煮沸消毒とか殺菌スプレーとかはしないのですよ!!笑)

(麹菌をペロリと味見するのっぽ社長・笑)

今の世の中は、菌=バイキン、とにかく殺菌!!っていう流れにありますが、

長い年月を経てこんなに活躍してくれるいい菌もいっぱいいるのに、、、

一度殺菌してしまったら、元に戻るのに何年・何十年もかかるかもしれないのに、、、と思うことも。

もちろん悪い菌もいるので、一概に「殺菌=悪」とも言えませんが

いい菌の存在ももっと知ってもらえたらいいのにな、って思います。

(また話がそれました・・・💦💦💦)

木桶で1年熟成させたお味噌の最終保管はこちらのお部屋で。

(箱詰めして出荷されるのを待つお味噌たち)

こうして藤原さんのお味噌はできあがるのです。

もうすでにオナカいっぱいだと思うのですが、

なぜ若き藤原さんが鳥取でこんなお味噌を作ることになったのか、

藤原さんのお味噌にかける思いは、次のブログに続く・・・!

(長くてごめんなさーーーい!!)